江戸の祭り③

「神輿深川、山車神田、だだっ広いは山王様」…

これは江戸三大祭を唄ったものですが、当時の三大祭の様子を表現しています。前項で取り上げた山王祭は、氏子町が非常に多く、神輿は八幡祭、山車は神田祭が良いという認識が当時からあったのでしょう。娯楽が今よりも限られていた時代、各寺社で執り行われた祭礼は、人々に大きな楽しみを与えていました。中でも、この三社の祭礼は江戸っ子たちにとって特別なものがあったことがわかります。確かに、これらが江戸の祭りの中で、最も賑わいを見せたことを考えると、江戸在住の人のみならず、地方在住の人にも、その認知度は高かったと思われます。キャッチコピー的な効果としては、非常に影響力の強い言葉だったと考えられます。

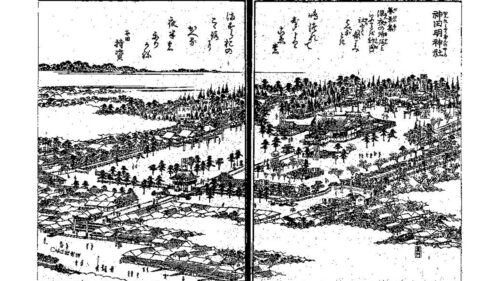

神田明神は江戸総鎮守として、現在も多くの人が参拝に訪れます。先日も神田明神に訪れましたが、コロナ禍であるにもかかわらず、その数はコロナ前とそれほど変わらないほどの人気です。2年程前に境内が一新され、より参拝しやすく整備されたという印象です。

神田明神は出雲氏系の真神田臣が先祖の大己貴命を武蔵国豊嶋郡芝崎村(現大手町付近)に祀ったことに始まります。その後、平将門が合祀されました。現在地に遷ったのが江戸時代に入ってから…以後、江戸総鎮守としての尊格を守り続けていきます。

ちなみに、平将門は天皇に弓を引いた逆賊であったことから、明治7年(1874)の天皇の行幸の際は御幣物を賜り、逆臣を祀ることへ対しての配慮をしています。

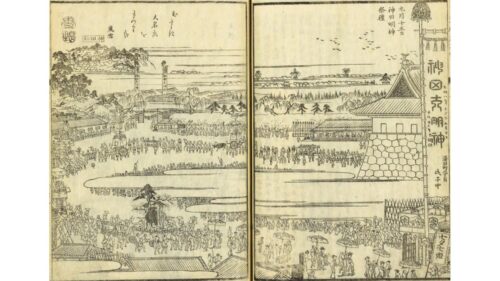

神田明神の祭礼は9月15日に行われ、氏子町は神田一帯から日本橋周辺まで及ぶ程…つまり、神田川を中心に内神田と外神田の地区が分布していました。神田明神は江戸城から見て艮(北東)の鬼門にあたることから、その守護神と位置付けられていました。山王祭と同様に江戸城内で将軍の上覧を受ける待遇を受けています。

神田明神は、周辺に不忍池、湯島天満宮等、行楽地がとても多かった関係で、祭礼のときはより集まりやすい立地でした。その神田明神の祭礼行列は西側にある「桜馬場」が繰り出し地点となっていました。氏子町となっている内神田を中心に巡行し、田安御門から江戸城に入城しました。

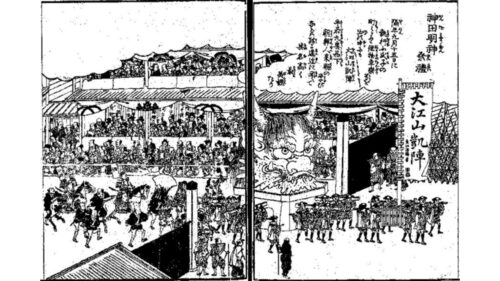

祭礼の一行を見てみると、天下祭たる神田祭は山王祭と同様に大変賑わっていたことがわかります。祭礼時は見物席が設けられて、その行列が目の前を通過しました。「大江山凱陣」は神田祭の代表格で名物の山車として江戸っ子からの絶大な人気がありました。山車のモチーフである酒吞童子は、丹波国大江山に棲む鬼の頭領で、源頼光の鬼退治が有名です。享保5年(1720)、大坂の版元・渋川清右衛門によって出版され、以後、広く読まれることになりました。江戸時代に大ヒットした物語をモチーフにしていることから、当時の山車の持つ意味合いは、世の中を世相を表すものであったと言えるかと思われます。

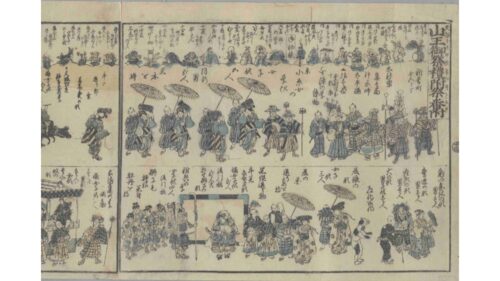

神田祭、山王祭のような大きい祭りには、「祭礼番付」という行列の順番や行列への参加者などについて、事前に打ち合わせた取り決めどおりに祭礼が行われているかをチェックするための資料が作成されていました。町奉行所の与力、同心、町名主などが番付と実際の行列を見比べながら祭礼を取り締まっていました。この祭礼番付は付祭の年番町が費用を負担することになっています。嘉永4年(1851)の湯島六丁目の名主・山本六右衛門の「御用留」によると、この年の神田祭には、絵草紙問屋・太田屋佐吉から2950冊の番付が納品されていて、その経費は銀708匁2分4厘、現在の価値に換算すると100万円~150万円くらいと思われます。ここで作成された番付は、町奉行所へ送られ、老中、若年寄に共有されていました。

このように、「祭礼番付」はあくまでも祭りを運営する上での内部資料でしたが、次第にこの情報を元に、絵草紙問屋が市販用に作成することになります。市販用のものは、瓦版のように挿絵入りのものや、演じられる浄瑠璃や長唄の文句、芸人などが詳細書かれた祭りのプログラムのような要素を持つものなどもありました。出版が認可されていたのは、太田屋佐吉、森屋治兵衛などの一部の絵草紙問屋に限られていました。しかし、与えられた情報のもと作成するので、経費がかからず、競合する相手も少なかったこともあって、ビジネス的には効率的に収益を稼げる商売だったと言えます。このように祭礼番付に娯楽性を持たせることで、見物者にとってはパンフレットのような効果を持たせたことでしょう。さらに、江戸土産としても重宝されていましたので、祭りを全国区にする情報効果も期待できました。

このように、江戸で行われる大祭は非常に大規模なものであったので、それに関わる人々も様々な人がいました。山王、神田祭の総責任者と言えるのが、氏子町の町名主たちです。彼らは、祭礼の準備から当日の運営、事後処理までを全て監督しました。町奉行所が「祭礼取扱掛名主」という祭礼担当の名主を数名指名し、山車、付祭、御雇祭など、氏子町の出し物全般を監督する役目を負わせていました。

神田明神の氏子町である雉子町に住んでいる町名主・斎藤月岑の日記によると、天保6年(1835)6月9日に料亭山吹で初寄合を行っています。その後、町年寄の樽屋藤左衛門の支持を仰ぎながら準備を行っています。他の担当町名主らと頻繁に寄合を行って、祭礼の順路、衣装、踊り、出し物の打ち合わせや見分を行うなど、準備には大変時間をかけていたようです。祭礼当日も取り締まりに出向き、祭礼翌日は、他の町名主と神田明神へお礼参りに。さらに、祭礼後は費用の会計処理と不足分の精算調整まで、その業務期間は約半年近くに及んでいますから、仕事量は非常に多かったと想像できます。

町奉行所の与力、同心たちも、当日の警備を行っていました。「祭礼出役」に就いていた与力、同心たちは、行列の巡行スケジュールが遅滞なく行われているか取り締まり、江戸城の入城口となる半蔵門(山王祭)や田安門(神田祭)は特に重要視していました。江戸城内は目付配下の徒目付、小人目付の担当であったため、正確な引き継ぎが求められたことでしょう。

祭礼出役の業務内容は「与力同心相勤候諸御役の覚」の中で完全にマニュアル化されていました。そこには、祭礼当日の配置人数が細かく決められていて、山王祭は先番と後番があって、それぞれ与力5名、同心15名が配置されていました。一方、神田祭は行列が出発する桜馬場担当の繰出出役と、田安門から練物などの行列を繰り入れる繰入出役があり、それぞれ与力二名と同心四名という割振りでした。当日は、山王祭で明け七つ(午前4時頃)、神田祭で明け六つ(午前6時頃)に集合し、それぞれ持ち場に付きました。神田祭は江戸城内に繰り入れをしたら業務は終わりましたが、山王祭は帰社するまでが業務だったので、丸一日、祭りの取り締まり業務にあたっていたことになります。

一年に一度、江戸が最も賑わう天下祭は、祭礼行列以外にも実に多くの人々が関わっていたことがわかりました。このような関係者たちが祭礼を運営することで、円滑に進んでいくことに尽力しましたが、やはりお祭りとなると、トラブルが付き物…

江戸でも様々な大祭が行われましたが、次回は、お祭りの最中、起こった事件を中心に、お祭りでの人間模様を見ていきたいと思います。

次回へ続く…